| |

Versuchsanleitung:

1.) Herstellung der Ausgangslösungen

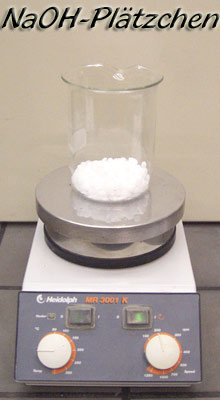

Zur Herstellung einer Natronlauge werden 80g

Natriumhydroxid-Plätzchen in einem Meßkolben in ca.

150 ml destilliertem Wasser gelöst. Die Lösung

erwärmt sich dabei sehr stark. Nach Abkühlen auf

Raumtemperatur wird mit destilliertem Wasser auf 250

ml aufgefüllt.

Zur Herstellung einer gesättigten Kochsalzlösung

werden in einem Becherglas ca.150 g Kochsalz in 500

ml destilliertem Wasser gelöst. Man geht so vor, daß

man das Wasser auf 50-60° erwärmt und dann

portionsweise mit Kochsalz versetzt, bis sich nichts

mehr löst. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur wird

die Lösung vom Bodensatz abgegossen.

2.)

Synthese der Seife

Zur Seifensynthese werden 50 g Fett in einem

Becherglas auf ca. 90° erhitzt. Unter ständigem

Rühren werden nun 20 ml vorbereitete Natronlauge in

kleinen Portionen hinzugegeben. Es wird bei ca. 90°C

so lange erhitzt und gerührt, bis eine zähe Emulsion

entstanden ist. Dies dauert ca. eine halbe Stunde.

Vorsicht!

3.)

Aussalzen der Seife:

Zum Aussalzen der Seife wird im Anschluß an die

Synthese die rohe Seifenmasse im Becherglas mit 50

ml heißem Wasser (ca. 90°) versetzt. Unter Rühren

wird erhitzt, bis sich die Seifenmasse ganz

aufgelöst hat. Nun werden unter weiterem Rühren

ca.100 ml gesättigte Kochsalzlösung hinzugegeben. Es

bilden sich zwei Phasen. Zum vollständigen

Abscheiden der Seife über Nacht stehenlassen.

Im Becherglas hat sich auf der

Flüssigkeitsoberfläche eine feste Seifenschicht

gebildet, die sich mit Hilfe eines Spatels leicht

aus dem Becherglas herausheben läßt. Mit einem

Messer entfernt man die äußeren Schichten. So ergibt

sich ein Stück Roh-seife, das man für weitere

Versuche verwenden kann. Die Seife enthält noch

beträchtliche Mengen an Lauge. Die Rohseife sollte

deshalb nicht zur Körperreinigung verwendet werden.

|

|

| |

Erklärung

/ Hintergrund:

Seife ist an sich ein Alkaliesalz einer Fettsäure,

besteht also aus einem langen, apolaren Schwanz von

Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen, und einem

geladenen Endstück, der Carboxylgruppe, mit dem

entsprechenden Na+ oder K+- Ion.

Fette, oder Öle, die die Ausganssubstanz für die

Produktion von Seifen sind, bestehen aus drei dieser

Fettsäuremoleküle, verestert mit einem Triol,

Glycerin. Dieser Ester läßt sich, katalysiert durch

OH- -Ionen, spalten:

Kocht

man Fette mit Hydroxid- oder Carbonatlösung, so

entstehen die Alkalisalze der Fettsäuren

(Seifen) :

Von dieser

Reaktion stammt auch die allgemeine Bezeichnung

"Verseifungsreaktion" für Esterspaltungen.

|

|

| |

Sonstiges:

Die erste große Erfindung des nach Sauberkeit

suchenden Menschen war zweifellos die Entdeckung,

daß heißes Wasser einen weitaus besseren

Saubermacher als kaltes abgibt. Feuer macht aber

nicht nur Wasser “waschkräftiger” sondern verwandelt

auch Holz in Asche; und Asche ergab, mit heißem

Wasser ausgezogen, ein noch besseres

Reinigungsmittel: die Aschen- oder Waschlauge.

Wann und wo man diese Methode zuerst anwandte, und

wann man entdeckte, daß ein Zusatz von gebranntem

Kalk die alkalische Wirkung steigert, weiß niemand.

Schon im Altertum dürfte Holzaschenlauge vor allem

bei den Stämmen in Nord- und Mitteleuropa ein

gebräuchliches Reinigungsmittel für Felle, Gewebe

und Gebrauchsgegenstände gewesen sein.

Ein “anrüchiges” Reinigungsmittel In den

hochentwickelten Kulturen der damaligen Zeit, bei

den Ägyptern, Griechen und Römern, bediente man sich

eines Reinigungsmittels animalischer Herkunft, gefaulten

Urins.

Neben dem bereits beschriebenen fauligen Urin als

Reinigungsmittel kannten die alten Ägypter mit

großer Wahrscheinlichkeit auch Seife, ohne deren

gute Reinigungswirkung, zumindest im ausreichenden

Maße, realisiert zu haben. Einige tausend Kilometer

von Ägypten entfernt, im Gebiet zwischen Euphrat und

Tigris, dem jetzigen südlichen Irak, setzte man

Seife bereits als Waschmittel ein. Eine 2500 v. Chr.

datierte Tafel mit sumerischen Schriftzeichen

berichtet vom Waschen von Wolle mit Seife. Andere

Tafeln enthielten Rezepte, wie man aus Öl und

Pottasche Seife herstellt.

In Gallien und Germanien haben die Römer die Seife

kennengelernt. Was Plinius der Ältere in seiner

berühmten Enzyklopädie, der “Historia naturalis”,

schreibt, weist allerdings noch nicht darauf hin,

daß die Römer angesichts der Seife auch gleich ans

Waschen gedacht hätten. Wie sollten sie auch? Denn

die Gallier und Germanen zeigten ihnen offenbar

lediglich, wie gut sich mit Seife modische

Haarrollen festigen ließen.

Die Römer freundeten sich derartig mit der

Seifenpomade an, daß sie auch in ihrer Hauptstadt

nicht darauf verzichten wollten. In fester Kugelform

führten sie die Seife aus den nördlichen Ländern

ein, die sie erobert hatten. Erst seit 167 n. Chr.

haben die Römer mit Sicherheit Seife auch als

Reinigungsmittel benutzt. Der damals in Rom tätige

Arzt Galenus beschrieb die Seife und gab dabei an,

daß sie aus Fett, Aschenlauge mit Kalk hergestellt

werde. Sie mache die Haut weich und löse den Schmutz

von Körper und Kleidern.

Interessant ist die Rolle der Seife als Heilmittel.

Schon im dritten Jahrtausend vor Christus diente sie

der ärztlichen Behandlung. Im ältesten Dokument, das

bisher bekannt ist, auf einer sumerischen

Apothekertafel aus dem Jahr 2200 v. Chr., ist ein

Rezept für Seife angeführt, die mit Pflanzenmilch,

Salz und Zimtöl sowie Bier eine wirksame Salbe

ergibt.

Kernseife:

Viele hundert Jahre sollten noch vergehen, bis

die Kunde von der ersten festen Seife, also der Natron-

oder Kernseife, wie wir heute sagen, bekannt

wurde. Man schreibt diesen Verdienst den Arabern zu,

die etwa im siebenten Jahrhundert n. Chr. die

Kaustizierung der Siedelauge mitÄtzkalk gekannt und

auf diese Weise feste Seife hergestellt haben.

Über den Mittelmeerraum, überall dort wo der Ölbaum

gedieh, verbreitet sich die Kunst des Seifensiedens

zuerst nach Süd- und später nach Mitteleuropa. Vor

allem die mit betörenden Düften versehenen

Seifen waren in der damaligen eleganten Welt

nicht mehr aufzuhalten. In den Palästen der

Renaissancefürsten legten die Höflinge und ihre

Damen einen gewissen Wert auf Sauberkeit; noch mehr

Wert legten sie aber darauf, gut zu duften. Es gab

regelrechte Duftmoden und die Seifenherstellung

erfuhr, besonders von Paris her, immer neue

Anregungen .

So wie heute teure und exquisite Parfums aus

Dutyfree-Shops begehrte Mitbringsel sind, so legten

die Kreuzfahrer im 12. Jahrhundert die berühmten und

duftenden Seifenkugeln aus Damaskus, und die

Ritter und Kaufherren im 15. und 16. Jahrhundert

jene aus Venedig ihren Damen zu Füßen. Diese

Seifenkugeln waren übrigens bereits mit

Warenzeichen, wie Lilie, Tannenzapfen oder Halbmond

versehen.

Der

Siegeszug der Seife

Der Siegeszug, vor allem der Seife als

luxuriöses Kosmetikum, war nicht mehr aufzuhalten.

Paris, Venedig, Genua und Köln waren bald für ihre

wohlriechenden Seifen bekannt und berühmt. In

England und den Niederlanden entwickelte sich sogar

eine eigene Seifenindustrie. Die Seifensiederzunft

entstand (1337 in Wien, 1336 in Prag und 1324 in

Ulm). Erst in der Mitte unseres Jahrhunderts verlor

in zunehmendem Maß die Kernseife (Stückseife) ihre

dominierende Rolle bei der Reinigung der Wäsche

(moderne Vollwaschmittel).

Unbestritten ist jedoch ihre Bedeutung auf dem

Gebiet der Körperpflege. Neue Forschungsergebnisse

und verbesserte Produktionstechnologien haben dazu

beigetragen, aus dem Luxusartikel von einst ein für

jedermann erschwingliches Kosmetikum zu machen und

die Bedeutung der Seife für die Körperhygiene

sicherzustellen.

|

|